![]()

扎根琼岛的“运管人”

时间:2021-09-15

点击量:

字体:大中小

2010年的初夏季节,在祖国神秘而美丽的海南岛上,中铁电气化局运管公司抽调刘建捧等23名精兵强将组成“先遣队”漂洋过海直抵海南东环高铁施工现场。如今,十一年时光转瞬即逝,他们不仅成功填补了国内热带高铁委托运维的空白,更留下一段感人至深的创业佳话。

海南维管段生产技术科副科长刘建捧有一个习惯,喜欢收藏车票,而当初到海南时那张“宝贵”的登机牌更是成了压箱底的“宝贝疙瘩”。

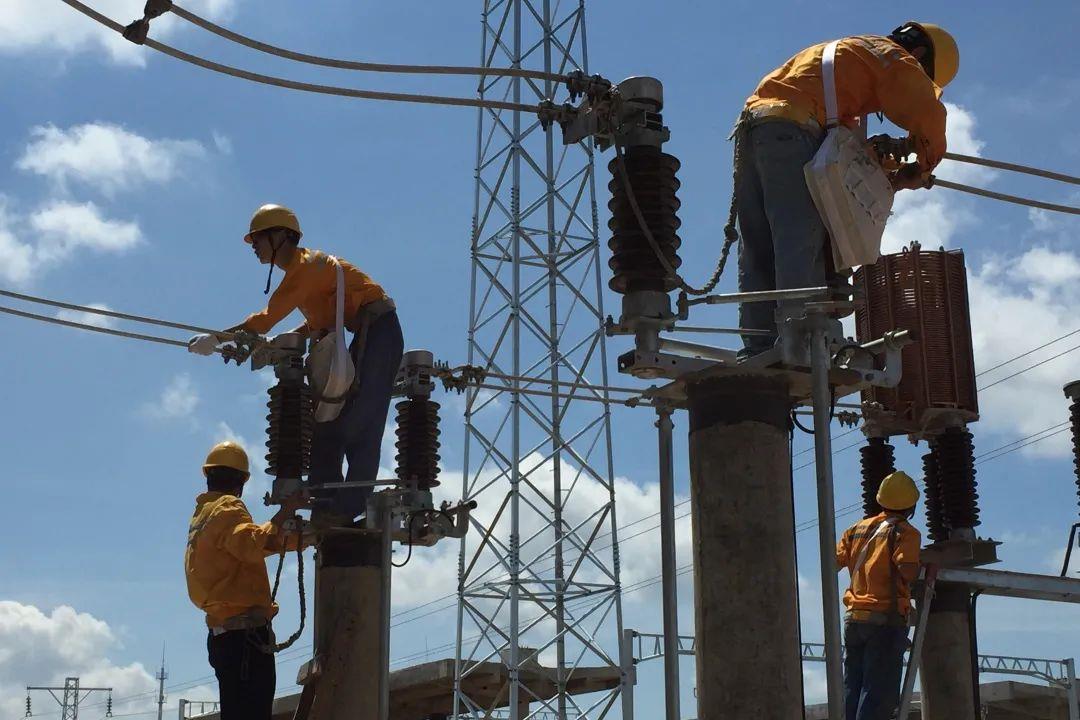

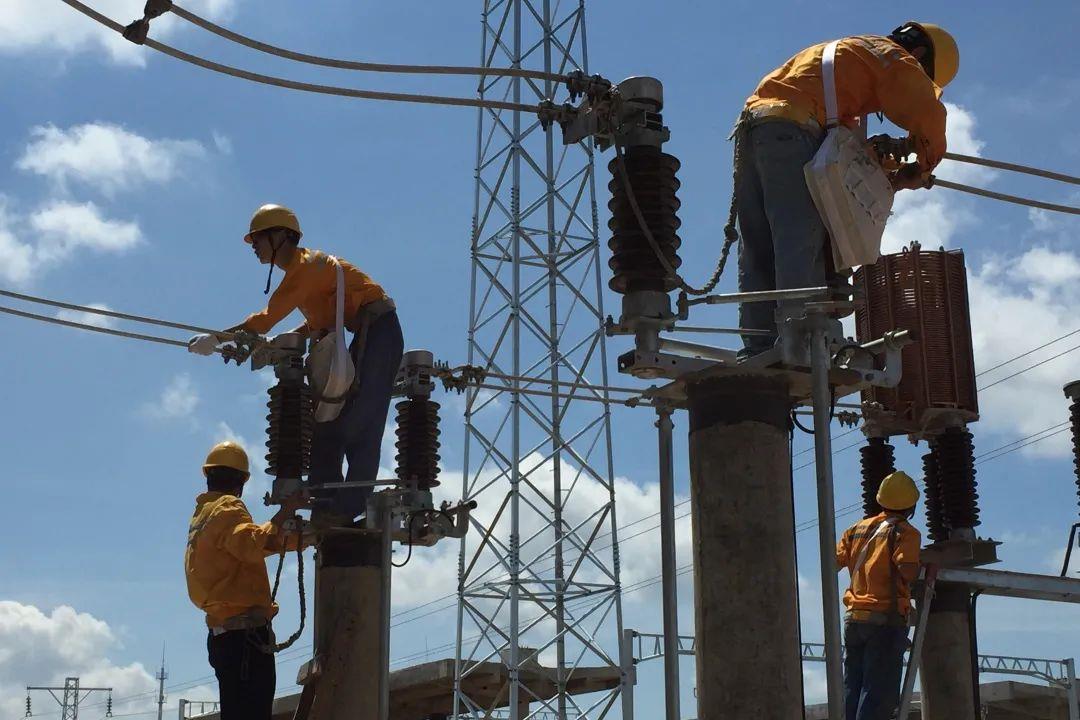

2010年4月,海南东环高铁作为海南岛交通史上的“一号工程”即将开通。初到施工现场,刘建捧这一群北方汉子就被高温和湿热打了“当头一棒”,空气温度38°,地表温度60°,接触网钢柱透过手套都能将人手烫出燎泡,淡盐水成了大家“保命”的必需品,晚上成群结队的热带蚊虫又把小分队团团包围,恶劣的工作环境让大家苦不堪言。

建成后的热带地区接触网设备将长期处于高温、高湿、高盐,雷雨台风密集的特殊气候环境中,运行检修没有成熟的经验可言。为了尽快了解掌握设备性能和技术标准,刘建捧主动带队到海口站全过程参与电气化施工,从一颗螺丝到一个锚段,从一组数据到整张图纸……在大半年的时间里,这群北方汉子做到了对整条线路了如指掌,更晒成了“海南土著”。在克服了天气炎酷、技术资料紧缺、工器具不足,“水土不服”等一系列困难以后,运管公司对海南东环线接触网设备,实现了一次性接管设备“零故障”。

2015年12月30日,海南西环高铁开通,全球首个热带环岛高铁真正实现了标志意义上的贯通,而一张印着“三亚—三亚”的“纪念版”车票,无疑又增加了刘建捧的“藏品”厚度。

海南环岛高铁上的“运管人”身上都有一股劲,一股不达目的不罢休的“钻劲”。刘建捧就是这样一个人,一提到设备管理,一提到科技创新,他有说不完的话,使不完的劲。

海南岛年平均气温22-26℃,相对湿度76%~86%,接触网设备极易腐蚀,“防腐”一直是海南环岛高铁运营维护的“大课题”。

2017年,刘建捧在博鳌至和乐区间开展检修设备时,发现腕臂上隐隐有个“小黑点”,这种设备由内向外锈蚀穿透的现象是一个全新的发现,更埋藏着无数安全隐患。如临大敌的刘建捧带头成立科研小组,在不同的设备运行环境设立观测点,对不同材质的设备进行抽样分析,摸索设备腐蚀规律,制定合理修养周期,利用在腕臂管内加入气相缓蚀双金属涂层提升设备寿命。2020年,环岛东段接触网设备全面换装“升级”改造后的接触网腕臂。不仅如此,他参与研发的“利用动车处理异物缩短抢修时间”这一QC成果被业主高度认可并广泛推广运用,成为处理铁路轻飘物的“最佳方案”。

刘建捧对科技创新的钻劲,源于他对中铁电化运管事业的无限热爱,别人眼中看似冰冷的接触网设备,在他看来都是有生命的亲密伙伴,他用尽所有心思保持着环岛高铁的“身体健康”。

海南岛上刮台风是家常便饭,环岛高铁开通运营10余年来,经历大小台风 50余次,每次台风来袭,对于扎根海岛的“运管人”来说都是一场不能输的战斗。

2014年7月,大名鼎鼎的台风“威马逊”过境,以40年难得一见的17级超强台风在海南文昌登陆,当时的风速相当于一辆时速216公里的跑车,一时间民宅倒塌、电网脱落、异物堆积,东环高铁频频告急,负责设备监控和应急处理的刘建捧通宵达旦工作,手机打到发烫。在面临险情的时候,“运管人”没有一个掉链子,只有5个人的作业组在交通瘫痪的情况下,硬是冒着风雨把重达300多公斤工器具肩扛手抬了3公里,在抢修任务完成的那一刻,他们瘫坐在了全是泥浆与碎石的地面上。

海南岛不仅是台风的落脚点,更是博鳌亚洲论坛年会的举办地,每年2月份“运管人”就会进入“博鳌”时间。刘建捧总会提前组织对高铁供电状态进行全面体检,对重点设备进行“记名式”排查。俗话说“台上一分钟,台下十年功”他们凭着精益求精的行业态度,已经确保了10次“博鳌论坛”期间的环岛高铁畅通。

不知不觉中刘建捧和所有扎根琼岛的“运管人”已经和海南环岛高铁相伴了整整十一载时光,这是所有人人生底片的精彩镜头,他们用脚步丈量安全,用责任兑现承诺,就像一丛红树时刻守卫着这座海岛。

供稿:中铁电气化局 杨翠娟 邱昌滨 马微